Una sera di aprile ricevo una telefonata da Filippo Trenna, un ragazzo di diciotto anni di Passignano che conosco ormai da cinque anni e con cui collaboro in quasi tutti i miei progetti.

«Starei facendo delle interviste». Mi racconta che sta portando avanti un programma di interviste agli anziani del luogo, da raccogliere e pubblicare insieme all’Associazione Italiana Residuati Reimpiegati di Passignano. In queste interviste fa domande sull’ultima guerra, portando sempre con sé alcuni oggetti di quegli anni, per aiutare la memoria degli intervistati. «Ti andrebbe di venire con me?».

Il pomeriggio del 14 aprile di quest’anno lo prendo alla stazione di Camucia e con la mia auto ci dirigiamo verso Castiglion Fiorentino. «Te la ricordi Elena Sofia?». Elena Sofia è una ragazza di sedici anni del liceo classico di Cortona che abbiamo conosciuto qualche tempo fa al Festival della Scienza e con cui siamo rimasti in buoni rapporti, tanto da collaborare anche in altri progetti. «Ecco, intervistiamo suo nonno».

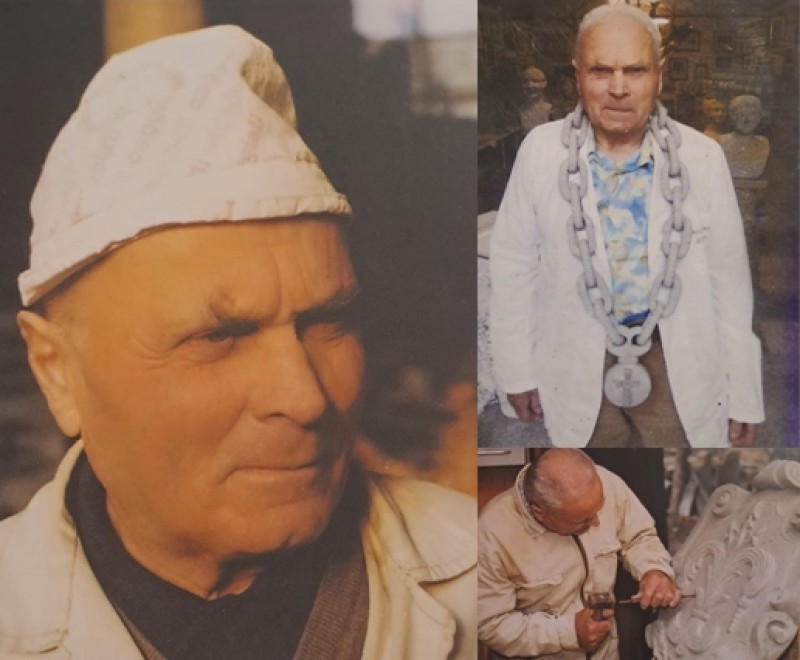

Lungo il tragitto mi chiede se posso tenere un secondo blocco di appunti a portata di mano, per essere sicuri. Mi guida verso la Val di Chio, fino ad una casa inconfondibile, piena di sculture e opere d’arte che si vedono fin dalla strada, dove ci aspettava seduto su una sedia Alberto Bruni, l’uomo che avremmo dovuto intervistare, insieme a suo figlio Massimo e sua nipote Elena Sofia.

«Prima di tutto sappiate questo: ho fatto tutti mestieri, meno che il ladro». Ci avviciniamo poi ad un tavolino dietro la casa e lì inizia l’intervista vera e propria.

«Sono nato, a poca distanza da qui, il 3 settembre 1930. Ho vissuto tutta la guerra e la ricordo bene, dato che all’epoca dell’armistizio avevo 13 anni. Noi eravamo contadini, schiavi! Sia in famiglia, sia in paese eravamo schiavi dei padroni e non c’è cosa peggiore. I padroni erano bruttissimi, eppure esistevano. L’uomo non dovrebbe permettere cose del genere. La mia scuola è stata la campagna; io anziché andare a scuola andavo a pascolare i maiali e le pecore per volere del padrone. Per questo motivo quando ho fatto il periodo di leva, mi sono dovuto raccomandare a qualcuno per leggere e scrivere lettere ai cari. Così, a 20 anni ho deciso di imparare a leggere e “scrivacchiare”. Non mi piaceva far sapere agli altri le mie cose». A questo punto sorride, ci guarda, poi guarda sua nipote.

«Durante la guerra abbiamo rischiato molto, ogni giorno. Quotidianamente la nostra preoccupazione era quella di portare in casa la pelle. La guerra per noi è iniziata dopo l’armistizio, non eravamo ben posizionati; avevamo i tedeschi a destra e gli inglesi e gli scozzesi a sinistra. Noi eravamo nel mezzo al fronte. I tedeschi erano soldati, le “SS” erano spietate; giravano sempre con le mitragliatrici che non esitavano a puntarti contro. Una volta ci videro mietere il grano, con quelle mitragliatrici iniziarono a spararci addosso». Quando poi ci siamo messi ad esaminare gli appunti, Filippo mi ha sottolineato un passaggio di questo racconto: «Hai notato la frase “i Tedeschi erano soldati, le SS erano spietate”? Ecco, mi è già capitato di trovare altri anziani che facessero questa distinzione, i tedeschi erano soldati e che quindi facevano la guerra, ma erano le SS erano ciò che faceva terrore».

«Abbiamo avuto la prontezza di gettarci in un fosso lì vicino, ci siamo salvati per la vicinanza di quel fosso ma comunque sentivamo i proiettili che ci fischiavano e ci andavano addosso attraverso i covoni. Durante i bombardamenti non avevamo un “rifugio”, mio nonno, classe 1863 e gli altri vecchi dell’Ottocento che avevano fatto la Guerra, ci disse: “infilatevi dov’è caduta la cannonata, perché lì non ricade una seconda volta” così abbiamo fatto. Quelli furono i nostri rifugi. Come dicevo, la nostra zona era stretta nella linea del fronte. Ogni giorno vedevamo volare le cicogne e la contraerea tedesca in azione».

Scriviamo ciò che dice, Filippo ogni tanto riesce ad inserire qualche riferimento a delle altre interviste, mentre io recupero qualche parola. Mentre però mi vede scrivere mi sorride, poi si rivolge scherzosamente ad Elena Sofia: «dovresti scriverle anche tu queste cose».

«Per tre anni durante la guerra abbiamo ospitato un ebreo di nome “Calò”. Lo ospitammo perché aveva paura dei tedeschi. Un giorno fu preso ed impiccato all’olmo. Ero sempre con lui, quel giorno sono sfuggito a morte certa perché non ero con lui. Le guerre sono terribili, e una volta c’erano pure queste spie. La spia è una cosa assurda, perché ti fa male e non ne ha nessun diritto. Sempre per colpa di una spia ci fu la strage della “Bandiera rossa”. Alcune spie arrivavano a fare il doppiogioco e persino ad ammazzare. Le spie erano di tutti i tipi, i padroni collaboravano erano tutti fascisti. Tutti i padroni si incontravano a Castiglioni in un “Bar da Signori”; quando dovevo passare di lì facevo sempre il giro lungo per evitarli».

Ci racconta di come gli uomini di fiducia e le spie fossero arrivate, in una Castiglion Fiorentino divisa in due, ad accettare incarichi che andavano ben oltre il doppiogioco, fino ad arrivare all’omicidio.

Per qualche istante interrompe la narrazione, poi osserva me – che ero il più vicino alla sua sinistra – e mi dice: «Per quale ragione dovrei essere schiavo tuo?». Si ferma ancora per qualche secondo, e mentre tiene gli occhi fissi su di me, continua dicendo: «Perché dovrei essere servo di un ladro?». Poche parole, di un peso storico che difficilmente altre testimonianze restituiscono: il più semplice dei ragionamenti, nato però in un mondo fatto di armi e servitù, per questo uno dei più difficili. Poche parole, molto forti.

«Un giorno, mentre mio fratello Mario Bruni tagliava con la roncola il cibo per le vacche, fu catturato dai tedeschi per una decimazione. Riuscì a saltare giù dal convoglio e correre verso la macchia. Stette da solo per tre giorni nella macchia con una pallottola nella spalla. Nel frattempo, a casa, non vedendolo tornare iniziammo delle ricerche; una famiglia di Arezzo, dichiarò di aver visto un ragazzo tutto spaurito che si aggirava solo per la macchia. Mio padre e mio nonno lo trovarono nel bosco. Inizialmente non li riconobbe, li minacciava con la roncola. Era ancora sotto shock». Vedo che il racconto prosegue a fatica.

«Però in guerra, quando c’era da mangiare, tutti diventavano amici; una sera verso Natale entrarono i tedeschi in casa e dovemmo apparecchiare la tavola per loro 10 o 11 volte e scannare e cucinare per loro i maiali. Restarono a far festa fino quasi alle 4:00 di mattina. Un’altra sera per paura il vecchio padrone venne a dormire da noi. Ho fatto una vita da lupo; per il freddo dormivamo nella stalla con le pecore. Non avevamo mica tutti i lussi di oggi. Anche durante la guerra dormimmo in stalla con le pecore perché era più sicuro, in caso di bomba, stare al piano terra. In guerra nessuno è bravo, i partigiani li chiamavamo “pappigiani” molto spesso noi dovevamo mantenerli, entravano in casa con forza e prendevano quello che gli serviva. I comunisti invece erano solo dei boriosi, ignoranti: si riempivano di caricatori il petto e di cartucce le tasche per mettere paura. Non combattevano come i pappigiani. A Castiglioni fascisti e comunisti si scontravano sempre, persino durante i bombardamenti Piazza del comune era divisa in due: da un lato i fascisti, dall’altro i comunisti».

Ci prendiamo un po’ di tempo per bere qualcosa. Filippo mi indica la riga in cui parla dei comunisti, conoscendo le mie opinioni politiche, lì per lì non ci faccio caso, ma parlandone poi in auto durante il ritorno ci troviamo d’accordo su un punto: “non possiamo eliminare quelle parole”. Non si tratta di sensibilità, non si tratta di politica, ma di una testimonianza: la storia siamo noi, e noi siamo anche questi racconti.

Filippo chiede della liberazione di Castiglion Fiorentino.

«Il giorno che liberarono Castiglion fiorentino, un addetto andò ad avvertire tutte le famiglie porta per porta. Poi vidi una lunga fila di carri armati nascosti nell’argine del fiume e puntare verso le postazioni dei tedeschi al monte. Poi iniziò una grande battaglia. Era finita la guerra per noi. Il giorno dopo salimmo per prendere cose, prendemmo scarpe e cinture, altro non si poteva prendere».

Più tardi Filippo mi spiegherà: “Da questa riga puoi notare quanto fosse povera la popolazione dopo la guerra, tanto da prendere ciò che poteva per necessità, ce n’era bisogno”.

Durante alcune pause dell’intervista mi è capitato di notare le opere che si trovano anche nel giardino posteriore della casa: veri e propri quadri, con diverse tecniche polimateriche, alcune sculture.

Allora faccio una domanda sul presente: «E poi? Che cos’è successo dopo la liberazione?».

«Prima qui era un campo di grano. Ogni tanto mi guardo attorno e mi chiedo se davvero ho fatto tutto questo. Ho iniziato costruire nel 1971 e finirò il giorno della mia morte. La mia libertà è iniziata dopo la guerra, quando ho comprato casa. Il padrone venne a ringraziarmi per essermene andato, mi prendeva in giro. Quando ancora ero sotto il padrone se mi vedeva in paese, mi chiedeva: “Quante belle di fieno hai fatto oggi?” E mi costringeva a tornare a casa a lavorare. Mi ha umiliato per molto tempo. Non c’è cosa peggiore dei padroni».

Interviene Massimo, che ci invita a vedere il museo che si trova lì accanto, in cui sono conservate tutte le opere del signor Alberto, che intanto scopro essere anche Cavaliere grazie alle onorificenze esposte all’entrata. Rimango stupito dai meccanismi che stanno dietro diverse sculture, alcune delle quali si possono anche muovere, con meccanismi difficili da progettare, come ad esempio serrature o carrucole.

Gli chiedo se si prepari dei disegni per questo genere di sculture. «Semplicemente prendo spunto dalla realtà». Nessun disegno, solo abilità e memoria. Anche tante storie: molte delle sculture e opere che si trovano lì dentro hanno dietro figli, luoghi, ricordi, alcuni anche difficili.

Sulla strada del ritorno: «Filippo, riesci a trascrivere tutto per le prossime settimane?».

«Con la Maturità di mezzo ci vorrà un po’, che cosa vorresti fare?».

«Dobbiamo assolutamente scrivere un articolo».

Flavio Barbaro, con la collaborazione di Filippo Trenna ed Elena Sofia Bruni